El Dr. Erick D. Langer actúa como alemán, piensa como gringo y siente como latino. Tres miradas que hacen a su razón de vida y a la comprensión de la misma. Siempre dispuesto a colaborar y a visitar Tarija para seguir investigando y descubrir nuevos hechos históricos.

Es docente de historia en la Georgetown University de los EEUU en la Escuela de Servicio Exterior Edmund A. Walsh. Actualmente trabaja en tres proyectos: una historia de las fronteras en la región del Chaco de América del Sur, un libro sobre el desarrollo económico de los Andes centro-sur y el diario de Francis Burdett O’Connor, héroe de la independencia que luchó con Bolívar y se convirtió en uno de los mayores terratenientes de Hispanoamérica durante el siglo XIX.

Langer tiene una relación especial con el sur de Bolivia. Desde aquella vez que vino de joven a un programa de intercambio en Sucre. Dicha vivencia la guardó en la retina. Luego, gracias a sus estudios, fue incluyendo la historia del sur del país, a lo académico y también afectivo.

Esta vez fue el turno en Camargo. Donde brindó una semblanza sobre la historia de los Cintis en el marco de la FENAVIT 2023. “Ustedes tienen la suerte de vivir en uno de los lugares más bellos. Fíjense en los tres colores que priman: el verde de las viñas, el rojo de los cerros y el azul del cielo, por eso también me encanta volver, además con un clima excepcional, tanto en verano como en invierno”, destaca.

El cultivo de la vida comienza, según los datos vistos, en Cinti a fines del siglo XVI.

Los Cintis se convirtieron en una zona de frontera comercial casi inmediatamente después de la conquista de los españoles. Por un lado los chiriguanos que ingresaban por el Pilaya y el río San Juan del Oro y por su parte, los pueblos andinos, “tal vez chichas, sin embargo aún resta seguir investigando”.

Los Cintis se entienden gracias a la minería de Potosí. Explica que Potosí fue un pueblo más grande que Londres en 1640, “entonces obviamente había un sinfín de cosas que podían ofrecer, y una de ellas era el vino”. “Los mineros son bastante sedientos por la vida muy dura que llevan, entonces había que satisfacerlos. A partir de eso, compraron tierras para ser los proveedores y también refugiarse del clima frío”. Agrega que en un principio no había el aguardiente para beber, sino que era para uso medicinal y/o desinfecciones.

Esta situación conllevó a que los Cintis empezaran a contar con grandes propiedades como San Pedro Mártir o de la Compañía de Jesús, como la Palca. “Al principio habían las grandes extensiones de tierras dominadas por los mineros potosinos. Y se sabe que era una zona muy próspera porque hubieron muchos esclavos negros”. Otro aspecto que favoreció fue la implantación del sistema mollar. “Como no había alambres y cosas así, se ponía las viñas por los árboles. Lo cual tiene sus ventajas, ya que prolonga la vida de la vid, porque se cuidaban de las plagas como también de las riadas”.

Antonio López de Quiroga compra San Pedro, Incahuasi, Culpina y Caraparí allá por el 1648. Esa extensión de tierras volvió a ser realidad en 1925 cuando Simón I Patiño fundó SAGIC.

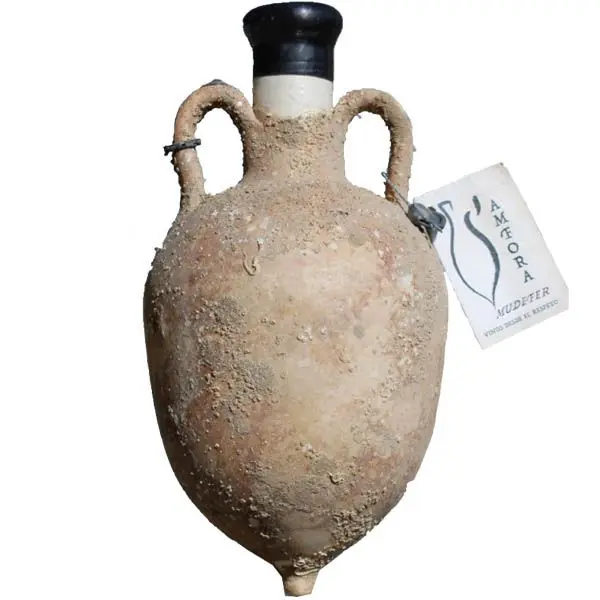

Volviendo atrás. Antonio López no sólo vendía botijas de vino a las minas, “más de tres mil botijas de vino en algunos años”, sino también producían fertilizantes, explotaban madera y alimentos como trigo, papa, vegetales y alfalfa. Antonio López de Quiroga fue uno de los capitalistas más importantes del siglo XVII, “tenía esa visión de la complementariedad, que hace posible justamente esa gran producción de los vinos en la época colonial y republicana”.

Durante la época Republicana se vivieron altas y bajas. Las luchas de la independencia afectaron a los Cintis. “José Vicente Camargo peleaba aquí, se llevaban los caballos, las mulas, la gente se fugaba y a veces se quemaban viñedos y no había gente para cultivar y cosechar”

En 1840 los valores de las propiedades subieron muchísimo, triplicaron hasta cuatro veces, “eso significa que nuevamente las tierras estaban cosechando”. Pero, entre 1880-1890 la economía bajó otra vez. “La crisis de la economía de la plata dejó a Potosí al margen del centro, el problema del contrabando de alcoholes, y la aparición de los ferrocarriles que podían llevar productos más baratos”.

A principio del siglo XX las cosas cambiaron dada la creación de grandes empresas, como era SAGIC. “Se fundó en 1925 con el dinero de Simón I. Patiño con 600.000 libras estadounidenses. Creo que se usó más que todo para conseguir la represa en Culpina, porque la visión al principio no era vender vinos o aguardientes, como se llamaba entonces, sino alcohol de grano”.

La segunda empresa muy importante fue la de Caraparí, que cultivaba caña de azúcar y licor de caña que se vendía a Sucre y Potosí. “Quiero decir que la importancia de la uva no era tan grande a principio del siglo XX porque parecía que los grandes empresarios pensaban que otros productos podrían ser más rentables. Y me parece que siguió la crisis aún más con la reforma agraria. Eso recién cambió otra vez con SAGIC, con Carlos Calvo que modernizó San Pedro, entonces se enfocaron otra vez en la producción de la uva, vino y ahora lo que se llama singani. En ese sentido, San Pedro fue muy importante, una empresa pionera hasta su quiebra”, aclara.